Hôtels particuliers des siècles autres que le XVIème siècle #4

L'hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem

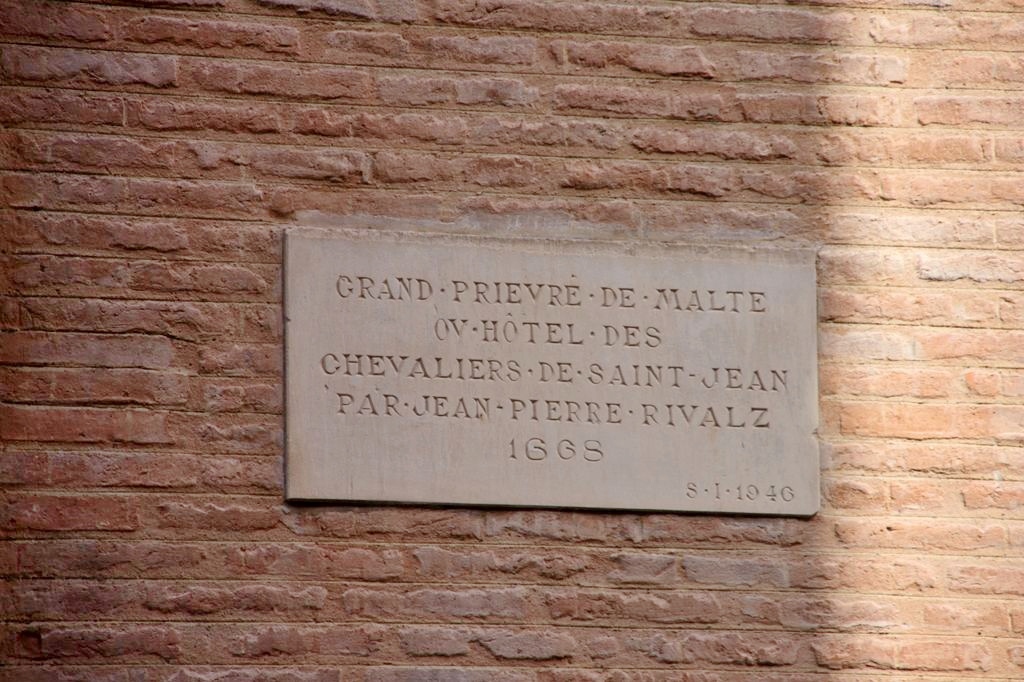

32 rue de la Dalbade. Hôtel du XVIIème siècle. Cet ordre de chevaliers hospitaliers est aussi connu sous le nom d'ordre de Malte.

J'avoue avoir hésité avant de classer ce bâtiment parmi les hôtels particuliers, du fait de son caractère originellement à la fois religieux et d'administration. Toutefois son église a été détruite, et le visiter est une bonne occasion de découvrir sa décoration intérieure assez semblable aux hôtels particuliers de son époque.

L'Ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, aussi appelé Ordre des Hospitaliers, s'est vu confier les possessions des Templiers après la disgrâce de ceux-ci sous Philippe le Bel. Comme les Templiers, et plus encore après la disparition de ceux-ci, les Hospitaliers possédaient des commanderies et des terres partout en Europe et se donnaient pour mission de défendre les pèlerins en route pour Jérusalem, puis de combattre les Sarrazins au côté des états latins du Proche Orient nés à la suite de la première croisade. Parmi ces états se trouvait le comté de Tripoli - dans l'actuel Liban - fondé par le comte de Toulouse Raymond IV et où on parlait alors la langue d'oc. Entre de nombreux hauts faits d'armes, le plus fameux reste sans doute la résistance héroïque et victorieuse qu'ils opposèrent aux Turcs à Malte en 1565, qui mit un coup d'arrêt à l'expansion turque en Méditerranée occidentale.

Cet ordre disparu aujourd'hui était devenu très important politiquement. Il était organisé en sept "langues" qui divisaient l'Europe en fonction des langues qu'on y parlait. L'établissement de Toulouse était l'un des deux grands prieurés de la langue de Provence, en charge notamment de tout le sud-ouest de la France (la Provence alors s'assimilait facilement à ce qu'on a appelé ensuite l'Occitanie ; l'autre grand prieuré de cette langue était à Saint-Gilles, puis à Arles). Pour les Hospitaliers il s'agissait donc d'un de leurs plus importants établissements sur le continent.

Sa façade a été refaite sur le modèle des palais romains par l'architecte Jean-Pierre Rivalz en 1668, mais le bâtiment compte des vestiges plus anciens.

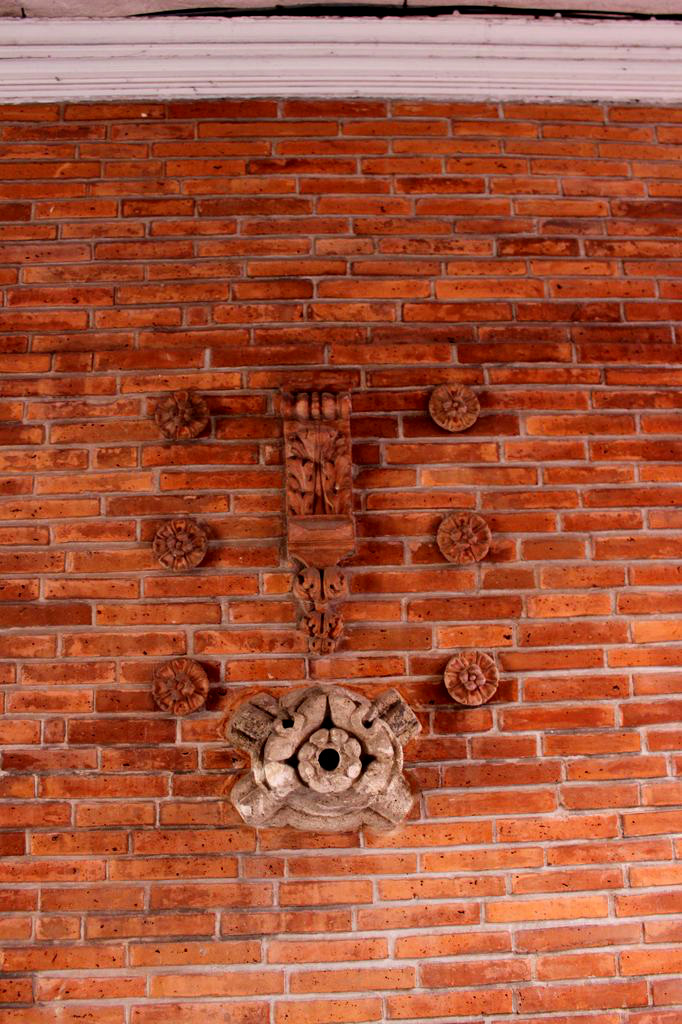

Des merlettes héraldiques décorent la façade du bâtiment. Sur la photo ci-dessous on peut constater également qu'à l'instar du Capitole de faux joints ont été tracés sur la brique pour en rendre l'aspect plus régulier :

Le vestibule et son vaste porche :

Dans la cour :

Deux beaux sarcophages décorés ont été retrouvés un peu par hasard sous l'escalier. Il s'agit de tombes moyenâgeuses antérieures au bâtiment actuel, dans lesquelles on a pu croire un moment qu'était enterré le comte Raymond VI excommunié par l'Eglise et dont le corps fut soustrait par les Hospitaliers qui comptaient au nombre de ses amis.

Au fond de la cour se trouvent les anciennes écuries des Hospitaliers. Pas mal comme architecture, pour héberger des chevaux :

Soit dit en passant cette salle était plus spectaculaire quand les briques de sa voûte étaient apparentes et non crépies :

L'hôtel du 25 rue de la République

25 rue de la République. Hôtel du XVIIIème siècle avec ajouts du XIXème siècle. Aussi appelé Maison de Gaston Virebent.

Apparemment pas de nom connu pour cet hôtel particulier de la 2ème moitié du 18ème siècle, un des rares (peut-être le seul) que l'on peut trouver sur la rive gauche.

Il est plus connu pour avoir été ensuite la demeure de Gaston Virebent, lequel lui a ajouté de nombreux décors en terre cuite de sa manufacture. Gaston Virebent a enrichi notamment la façade, un peu moins la cour.

La petite cour ne manque pas de charme et de caractère. On y trouve notamment un beau cadran solaire et des copies des statues en terre cuite de Neptune et Amphytrite qui couronnent le toit et qui sont difficiles à voir de la rue :

Parmi ces têtes sculptées certaines sont d'origine (18ème siècle), d'autres ont été ajoutées par Gaston Virebent :

L'hôtel de Maletache

3 rue Maletache. XVIIIème siècle.

L'hôtel de Roquette

4 rue Joutx-Aigues. XIXème siècle.

Attention à la confusion possible avec l'hôtel Tournoer de la rue Ozenne aussi appelé parfois hôtel de Roquette (et plus connu). Selon les sources cet immeuble-ci n'est d'ailleurs pas toujours considéré comme un hôtel particulier. Il abrite en tout cas une belle cour un peu défraîchie mais charmante, avec un ancien puit au milieu, et deux colonnes de l'ancienne église de la Daurade du Vème siècle décorant l'entrée de l'escalier sur la gauche :

L'hôtel Bertrand de Rességuier

4 rue des Paradoux / 2 rue Joutx-Aigues. Hôtel du XVIIIème siècle, tour du XVIème siècle.

Initialement bâti par le conseiller au Parlement Bertrand de Resseguier à partir de 1524, le bâtiment a été refait au 18ème siècle. Seule la belle tour dans la cour est demeurée d'origine.

L'apect assez classique de la façade sur rue ne laisse pas deviner le petit joyau de cour qui se trouve à l'intérieur :

Superbe cour où la brique est bien mise en valeur, avec sa tour du 16ème siècle :

L'hôtel d'Alliés

6 rue des Couteliers. Hôtel du XVIIème siècle.

L'hôtel Guillaume Verdiguier

43 rue des Couteliers. Hôtel du XVIIIème siècle.

L'hôtel Dassier

46 rue des Couteliers. Hôtel du XVIIIème siècle (escalier), façade du XIXème siècle. Aussi appelé hôtel des coffres.

Avec l'hôtel Barrassy voisin (voir ci-après) auquel il a été réuni, il fait désormais partie d'un complexe hôtelier 5 étoiles.

La rampe d'escalier en fer forgé de Joseph Bosc est réputée, elle a servi de modèle à celle du musée Camondo de Paris. Le comte Moïse de Camondo qui se passionnait pour le XVIIIème siècle français avait écumé le pays pour meubler et équiper son hôtel particulier de Paris, il en avait donc retenu cet escalier.

L'hôtel Tornié-Barrassy

3 rue de la Madeleine. Hôtel du XVIII et du XIXème siècle avec quelques vestiges du début du XVIème siècle. Aussi appelé hôtel Tornié de Vaillac.

Photos de la cour :

Belle rampe d'escalier du XVIIIème siècle en fer forgé représentant Eve et le serpent :

Une monumentale cheminée du XVIème siècle trône dans un salon :

L'hôtel Castaing

28 rue des Paradoux. Hôtel du XVIIème siècle.

L'hôtel des quatre saisons

16 rue de la Bourse. Hôtel du XVIème siècle remanié au XVIIIème siècle sous Louis XVI.

L'hôtel de Nupces

15 rue de la Bourse. Début XVIIIème siècle.

Le sol est fait d'un motif de galets posés sur la tranche, on appelle cela une "calade".

L'hôtel Ricardy

2 rue Temponières. XVIIème siècle.

Au fond de la cour se trouve un escalier dont les piliers sont ornés de sculptures variées. Le propriétaire a été fort aimable de me laisser le prendre en photos.

L'hôtel de Niquet

3 rue d'Astorg. Hôtel des XVIIIème et XIXème siècles.

Hôtel en U autour d'une cour.

L'hôtel de Mazzoli

38 rue du Taur. Hôtel du XIXème siècle.

Cet hôtel est sur l'emplacement de l'ancien collège de Maguelonne, datant du Moyen-âge :

L'hôtel Pauilhac

72 boulevard de Strasbourg. Hôtel fin XIXème siècle. Aussi appelé hôtel Léotard et hôtel Marsan.

Anciennement joint à l'hôtel Calvet voisin.

Georges Pauilhac (1871-1958), issu d'une famille d'industriels fondateurs de la papeterie Job, y constitua une des plus grandes collections d'armes au monde, qualifiée de "dernière grande armeria d'Europe". A sa mort le musée des Invalides racheta l'essentiel de sa collection. L'immeuble devint un hôpital temporaire durant la guerre de 1914-1918.

Dans la cour :

L'hôtel de Cambolas

66 rue Pargaminières. Hôtel du XIXème siècle (avec parties XVIIème et XVIIIème siècle).

Dans la cour :

L'hôtel Bernet

22 rue sainte Anne. Hôtel du XIXème siècle (1874).

Sculptures entourant le portail représentant David appuyé contre un tronc d'arbre et Cérès portant une cerpe et une gerbe de blé.

Le rempart antique qui ceinturait la ville au 1er siècle de notre ère est encore visible au fond de la cour de l'hôtel (mais je n'ai pas de photo).

L'hôtel de Villeneuve

23 rue Deville. Hôtel du XIXème siècle (1871-1875).

Sur cette parcelle occupée anciennement par le couvent des Pères du Tiers ordre de Saint-François (détruit à la Révolution), la marquise de Villeneuve fit construire en 1871 cet hôtel de style éclectique par l'architecte Frédéric Delor. Derrière le bâtiment beau jardin paraît-il, avec une orangerie.

L'hôtel Dubarry

3 place Saint-Sernin. Hôtel du XVIIIème siècle.

Cet hôtel particulier tient une place originale dans le paysage du patrimoine toulousain. Par son emplacement d'abord, car les hôtels situés au nord de la place du Capitole sont rares, et ensuite par la façon dont son propriétaire est parvenu à constituer la fortune qui lui autorisa cette construction.

Sa façade un peu austère qui abrite actuellement l'administration du lycée Saint-Sernin cache une riche décoration. Ouvert à l'occasion des journées du patrimoine, c'est pour nous une bonne occasion d'aller voir de quoi est fait l'intérieur de ces riches demeures.

Un peu d'histoire : Jean-Baptiste Dubarry, surnommé "le roué", servit d'entremetteur entre le roi Louis XV (vieillissant et dépressif après la mort de sa favorite madame de Pompadour) et Jeanne Bécu, magnifique jeune femme de basse extraction qui devait égayer les dernières années du monarque. Les règles de la bienséance en vigueur à la cour exigeaient que la favorite du roi fût noble et mariée (drôles de moeurs n'est-ce pas ? Il y avait donc un cocu officiel). Qu'à cela ne tienne, Jean-Baptiste Dubarry (déjà marié) fit venir de Toulouse à Paris son frère cadet Guillaume, petit hobereau de province, et lui fit épouser Jeanne Bécu qui devint par là-même la "comtesse du Barry". Reconnaissant des services rendus, Louis XV fit la fortune des deux frères, lesquels s'en retournèrent à Toulouse où Jean-Baptiste fit construire cet hôtel particulier. Son frère Guillaume fit quant à lui construire le beau château de la Reynerie dans la périphérie de la ville. Depuis quelques années une réfection - pas encore achevée - rend petit à petit son lustre à cet hôtel.

Les Bénédictines qui avaient occupé l'hôtel après 1817 détruisirent ou masquèrent plusieurs peintures "galantes". Dans cette pièce qui servait de dortoir de jeunes filles, cette peinture aux personnages quelque peu dénudés fut heureusement recouverte de papier peint et non pas détruite, grâce peut-être à la tête de Flore qu'elles avaient laissée visible par un trou et dont elles prétendaient auprès de leurs jeunes pensionnaires qu'elle était celle de la Vierge.

On distingue effectivement nettement la "lucarne" qui n'était pas recouverte de papier peint :